Ces autres principes et lois qui gouvernent le monde du travail !

Biais des coûts irrécupérables : la peur du gâchis à la table des décisions

Par

Par Bastien Contreras

Devenez, à votre échelle, acteur du changement ?

Vos idées nous intéressent, votre opinion nous importe et votre point de vue est essentiel.

Biais des coûts irrécupérables : la peur du gâchis à la table des décisions

Lorsque vous prenez une décision, tenez-vous compte de l’argent déjà dépensé, du temps passé, de l’énergie investie ? Dans le meilleur des mondes, ces coûts irrécupérables ne devraient pas exercer d’influence. Mais en pratique, la peur du gâchis ou de reconnaître son erreur joue souvent un rôle (trop) important.

Imaginez la situation suivante : après hésitation, vous avez payé 50 € pour une place de concert. Mais le jour du spectacle, vous êtes malade : fatigue, fièvre, maux de tête… Supposons également – interrogation des temps modernes – que votre test PCR est négatif, déciderez-vous d’assister tout de même au concert, en sachant que vous ne pourrez pas vraiment en profiter ? Si vous répondez par l’affirmative, vous êtes probablement victime du biais des coûts irrécupérables.

Qu’est-ce qu’un coût irrécupérable ?

Comme son nom l’indique, un coût irrécupérable correspond à une dépense déjà engagée, impossible à récupérer. Cela peut correspondre à une somme d’argent déboursée, mais également à du temps passé, à de l’énergie investie, etc.

Dans tous les cas, en théorie, ces éléments ne devraient pas interférer au moment de prendre une décision. Car quel que soit le choix, le temps passé ne se rattrape pas, tout comme l’argent et l’énergie dépensés. Cependant, en pratique, nous prenons souvent et excessivement en considération les coûts déjà engagés, ce qui altère notre jugement. Ce phénomène porte le nom de « biais des coûts irrécupérables ».

Et ce raisonnement erroné peut avoir de sérieuses conséquences. L’exemple le plus célèbre est celui du Concorde (le biais des coûts irrécupérables est d’ailleurs aussi appelé « Concorde fallacy » en anglais). Dans les années 1960, les gouvernements français et britannique s’allient pour développer conjointement un avion supersonique. Le début d’un investissement qui s’élèvera à plusieurs milliards de francs au total. Mais 1973 marque une année noire pour le projet : choc pétrolier, accident du concurrent soviétique (le Tupolev Tu-144), interdiction du survol de nombreux pays… En dépit d’un futur échec commercial quasi certain, les deux alliés décident à tort de persister. Jusqu’à l’abandon de l’avion supersonique, quelques années après un tragique accident en juillet 2000.

Le biais des coûts irrécupérables au travail

Les entreprises ne sont pas épargnées par le phénomène, bien au contraire. Par exemple, dans le développement logiciel, il est fréquent de voir des équipes s’entêter à mettre au point un outil qui ne répond plus vraiment à la demande. Et ce, en raison du temps et de l’argent déjà dépensés sur le projet.

De façon plus générale, le biais des coûts irrécupérables peut constituer une explication au biais de statu quo. Ainsi, certaines organisations choisissent souvent de conserver des processus peu agiles ou de continuer un projet voué à l’échec, à cause des dépenses déjà engagées. Pourtant, dans de nombreux cas, changer son fusil d’épaule permettrait de limiter les dégâts…

Les mécanismes psychologiques derrière le biais des coûts irrécupérables

Néanmoins, plusieurs réactions irrationnelles viennent faire entrave au bon sens dans une telle situation.

- L’aversion pour le gâchis : si nous renonçons à l’objet de nos dépenses irrécupérables, nous avons l’impression de gâcher notre investissement, en argent, en temps ou en énergie. Or, par nature ou par éducation, nous avons horreur de gaspiller ces ressources, précieuses et limitées.

- L’aversion pour la perte : nous avons naturellement tendance à attacher plus d’importance à ce que nous perdons qu’à ce que nous gagnons. La perte des coûts investis nous paraît ainsi démesurément douloureuse, quand bien même le gain associé serait au moins équivalent.

- La difficulté à admettre son erreur : revenir sur une décision implique de reconnaître ses torts. Et cette démarche, quoique bénéfique, peut s’avérer déstabilisante, voire pénible, en raison de la peur de perdre la face. Il s’agit d’ailleurs sans doute de l’une des causes de l’obstination des autorités sur le projet Concorde.

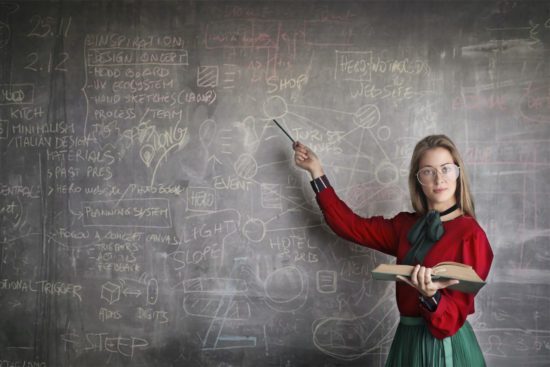

Décider, quoi qu’il en ait coûté

Alors comment contourner ces mécanismes psychologiques ? En premier lieu, il est préférable de prendre du recul sur la décision concernée. Qu’est-ce qui justifie le choix effectué ? Si la réponse principale est le temps passé sur le projet ou l’argent déjà dépensé, il convient de garder à l’esprit que ces arguments ne sont ni suffisants, ni même valables.

Il faut surtout essayer de faire abstraction des coûts irrécupérables, ce qui demande généralement un effort. Posez-vous la question : si vous deviez décider en repartant de zéro, avec les informations dont vous disposez actuellement, que choisiriez-vous ? Dans notre exemple introductif, quel serait votre choix si vous n’aviez pas payé pour le concert ?

Cela peut paraître difficile à admettre, mais la réponse à la question précédente devrait être identique dans le cas où vous auriez déjà acheté votre entrée. Car en considérant que vous avez dépensé 50 € pour votre place et que vous êtes tombé(e) malade le jour J, deux possibilités s’offrent à vous :

1 : Avoir payé 50 €, vous rendre au concert et passer un mauvais moment.

2 : Avoir payé 50 €, rester chez vous et vous reposer.

Selon vous, dans quel cas aurez-vous passé la meilleure soirée ?

Les autres sujets du dossier

12 septembre 2022

Effet de halo : l’empreinte indélébile de la première impression

12 septembre 2022

Effet de halo : l’empreinte indélébile de la première impression

25 août 2022

Biais de statu quo : la peur du changement

25 août 2022

Biais de statu quo : la peur du changement

19 août 2022

Loi de Segal : la prise de décision, montre(s) en main

19 août 2022

Loi de Segal : la prise de décision, montre(s) en main

12 août 2022

Effet IKEA : l’attachement immodéré au fruit de notre travail

12 août 2022

Effet IKEA : l’attachement immodéré au fruit de notre travail

8 août 2022

Loi de Laborit : éloge de la fuite

8 août 2022

Loi de Laborit : éloge de la fuite

27 juin 2022

Effet Asch : la démonstration du conformisme

27 juin 2022

Effet Asch : la démonstration du conformisme

28 mars 2022

Effets Pygmalion et Golem : le management de confiance

28 mars 2022

Effets Pygmalion et Golem : le management de confiance

24 février 2022

Loi de l'instrument : si j’avais un marteau de Maslow

24 février 2022

Loi de l'instrument : si j’avais un marteau de Maslow

15 février 2022

Loi de Segal : la prise de décision, montre(s) en main

15 février 2022

Loi de Segal : la prise de décision, montre(s) en main

1 février 2022

Loi d'Illich : la contre-productivité au travail et dans la société

1 février 2022

Loi d'Illich : la contre-productivité au travail et dans la société

Nos derniers articles

6 janvier 2024

Les chiffres du burn-out en France

6 janvier 2024

Les chiffres du burn-out en France

14 décembre 2023

L’engagement climatique des jeunes seniors

14 décembre 2023

L’engagement climatique des jeunes seniors

13 décembre 2023

Comment aider vos collaborateurs à trouver un sens et un but à leur travail

13 décembre 2023

Comment aider vos collaborateurs à trouver un sens et un but à leur travail

12 décembre 2023

Le bien-être au travail

12 décembre 2023

Le bien-être au travail

11 décembre 2023

Créer une équipe que personne ne veut quitter

11 décembre 2023

Créer une équipe que personne ne veut quitter

7 décembre 2023

Comment identifier et développer des employés à haut talent

7 décembre 2023

Comment identifier et développer des employés à haut talent

6 décembre 2023

5 principes de leadership de grands leaders

6 décembre 2023

5 principes de leadership de grands leaders

5 décembre 2023

La digitalisation du recrutement

5 décembre 2023

La digitalisation du recrutement

4 décembre 2023

Revisiter la méthode GTD et la « semaine de 4 heures » pour reconquérir sa liberté

4 décembre 2023

Revisiter la méthode GTD et la « semaine de 4 heures » pour reconquérir sa liberté

28 novembre 2023

Le burnout du chef d'entreprise

28 novembre 2023

Le burnout du chef d'entreprise