Ces autres principes et lois qui gouvernent le monde du travail !

Loi d'Illich : la contre-productivité au travail et dans la société

Par

Par Bastien Contreras

Devenez, à votre échelle, acteur du changement ?

Vos idées nous intéressent, votre opinion nous importe et votre point de vue est essentiel.

Loi d'Illich : la contre-productivité au travail et dans la société

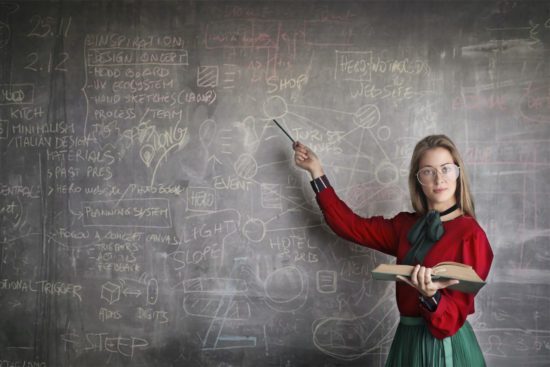

La loi d’Illich affirme que l’efficacité humaine finit par diminuer au bout d’un certain temps de travail en continu. D’où la nécessité de prévoir des pauses pendant la journée. Mais derrière ce principe intuitif, se cache une critique plus globale de la société industrielle.

Vous en avez certainement déjà fait l’expérience en réunion : passé une certaine durée, vous n’arrivez plus à rester totalement concentré(e). Et c’est normal : le cerveau humain n’est pas fait pour maintenir son attention intacte durant de nombreuses heures. Il existe même une « loi » décrivant ce phénomène.

Qu’est-ce que la loi d’Illich ?

Avant d’énoncer ce principe, intéressons-nous à celui qui lui a donné son nom. Ivan Illich était un… prêtre catholique et philosophe autrichien du XXe siècle. Il s’est surtout fait connaître pour sa critique de la société industrielle, à l’image de son ouvrage le plus célèbre : Une société sans école.

De façon générale, la réflexion d’Illich tourne autour du concept de contre-productivité. Dans une série de livres publiés à partir de 1971, l’auteur dénonce les travers de nos institutions (école, transports, médecine…). D’après lui, passé un certain seuil, celles-ci vont à l’encontre de leurs objectifs initiaux.

La loi d’Illich semble dérivée de ce principe général et appliquée au monde du travail. Elle peut se résumer ainsi : "Au-delà d’un certain seuil, l’efficacité humaine tend à diminuer, voire à devenir négative". En d’autres termes, au bout d’un temps passé à travailler sans s’arrêter, l’individu finit par ne plus être productif. Et s’obstiner peut même entraîner des conséquences néfastes sur son travail et celui des autres.

Autre corollaire : dans un projet de groupe, il ne suffit pas d’ajouter des contributeurs pour avancer plus vite. Au contraire, passé un certain nombre, la taille de l’équipe peut devenir un frein à la productivité.

La pause fait partie du travail

Si la loi n’est pas issue de la recherche scientifique, elle se vérifie tout de même au quotidien. En effet, rares sont les personnes à pouvoir travailler en continu pendant de nombreuses heures sans faiblir. Alors comment s’assurer d’une efficacité maximale ?

Premier enseignement à tirer de ce principe : il est inutile d’allonger indéfiniment le temps de travail quotidien. Ce n’est pas en multipliant cette durée que la productivité se verra également augmentée. À l’inverse, cela peut créer de la fatigue, du stress ou de l’anxiété, rendant la manœuvre contre-productive. De même, les réunions de plusieurs heures d’affilée ont peu de chances d’être pleinement efficaces.

Il est, au contraire, préférable de préserver des temps de pause dans la journée. Ceux-ci constituent des respirations indispensables pour ensuite repartir du bon pied, l’esprit aéré. Autrement dit, comme le veut l’adage : « Le repos fait partie de l’entraînement. » Cela contribue à optimiser son efficacité, contrairement aux interruptions non sollicitées, dénoncées par la loi de Carlson.

Mais au bout de combien de temps prendre une pause et pour quelle durée ? Il n’existe évidemment aucune vérité générale, applicable à tous. Certaines sources affirment que la concentration décroît significativement au bout de 90 minutes, d’autres évoquent un seuil de 45 minutes… La « méthode Pomodoro », quant à elle, encourage à prendre une pause de 5 minutes toutes les 25 minutes. Le mieux reste de tester différentes techniques au bureau, afin de trouver celle qui nous correspond le plus.

Une critique au-delà du monde du travail

La loi d’Illich jouit aujourd’hui d’une certaine popularité dans la sphère professionnelle. Il n’est ainsi pas rare de l’évoquer afin de justifier la durée d’une réunion ou de planifier sa journée. Mais il serait réducteur de n’associer la théorie de son auteur qu’à la nécessité des pauses au travail.

Car, comme nous l’avons évoqué, Ivan Illich était avant tout un contempteur de la société industrielle dans son ensemble. Ses écrits autour de la contre-productivité s’attaquent d’ailleurs davantage aux institutions qu’à l’individu. Par exemple, selon lui, l’école nuirait à l’éducation à partir d’un certain seuil, en bridant les capacités naturelles d’apprentissage.

Cette diatribe s’étend également aux transports, en particulier au système automobile, qu’Illich juge aliénant : « À présent, les gens travaillent une bonne partie de la journée pour payer les déplacements nécessaires pour se rendre à leur travail. » Une critique de la vie active que l’on retrouve chez des auteurs plus contemporains, à l’image du rappeur Orelsan, dans sa chanson La Terre est ronde : « T'as besoin d'une voiture pour aller travailler. Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. »

Les autres sujets du dossier

12 septembre 2022

Effet de halo : l’empreinte indélébile de la première impression

12 septembre 2022

Effet de halo : l’empreinte indélébile de la première impression

25 août 2022

Biais de statu quo : la peur du changement

25 août 2022

Biais de statu quo : la peur du changement

19 août 2022

Loi de Segal : la prise de décision, montre(s) en main

19 août 2022

Loi de Segal : la prise de décision, montre(s) en main

12 août 2022

Effet IKEA : l’attachement immodéré au fruit de notre travail

12 août 2022

Effet IKEA : l’attachement immodéré au fruit de notre travail

8 août 2022

Loi de Laborit : éloge de la fuite

8 août 2022

Loi de Laborit : éloge de la fuite

27 juin 2022

Effet Asch : la démonstration du conformisme

27 juin 2022

Effet Asch : la démonstration du conformisme

28 mars 2022

Effets Pygmalion et Golem : le management de confiance

28 mars 2022

Effets Pygmalion et Golem : le management de confiance

7 mars 2022

Biais des coûts irrécupérables : la peur du gâchis à la table des décisions

7 mars 2022

Biais des coûts irrécupérables : la peur du gâchis à la table des décisions

24 février 2022

Loi de l'instrument : si j’avais un marteau de Maslow

24 février 2022

Loi de l'instrument : si j’avais un marteau de Maslow

15 février 2022

Loi de Segal : la prise de décision, montre(s) en main

15 février 2022

Loi de Segal : la prise de décision, montre(s) en main

Nos derniers articles

6 janvier 2024

Les chiffres du burn-out en France

6 janvier 2024

Les chiffres du burn-out en France

14 décembre 2023

L’engagement climatique des jeunes seniors

14 décembre 2023

L’engagement climatique des jeunes seniors

13 décembre 2023

Comment aider vos collaborateurs à trouver un sens et un but à leur travail

13 décembre 2023

Comment aider vos collaborateurs à trouver un sens et un but à leur travail

12 décembre 2023

Le bien-être au travail

12 décembre 2023

Le bien-être au travail

11 décembre 2023

Créer une équipe que personne ne veut quitter

11 décembre 2023

Créer une équipe que personne ne veut quitter

7 décembre 2023

Comment identifier et développer des employés à haut talent

7 décembre 2023

Comment identifier et développer des employés à haut talent

6 décembre 2023

5 principes de leadership de grands leaders

6 décembre 2023

5 principes de leadership de grands leaders

5 décembre 2023

La digitalisation du recrutement

5 décembre 2023

La digitalisation du recrutement

4 décembre 2023

Revisiter la méthode GTD et la « semaine de 4 heures » pour reconquérir sa liberté

4 décembre 2023

Revisiter la méthode GTD et la « semaine de 4 heures » pour reconquérir sa liberté

28 novembre 2023

Le burnout du chef d'entreprise

28 novembre 2023

Le burnout du chef d'entreprise